Греция в V в. до н.э.Греко-персидские войны. В V в. до н.э. древнегреческий мир впервые со времени дорийского переселения стал объектом масштабной внешней агрессии, на этот раз с Востока.

В середине VI в. до н.э. малоазийская Греция (Эолида, Иония, Дорида) была вынуждена подчиниться лидийскому царю Крезу (560–546 до н.э.). После разгрома в 546 до н.э. Лидийской державы персидский царь Кир II (550–529 до н.э.) завоевал греческие города западного побережья Малой Азии; часть греков покорилась персам, часть (фокейцы и теосцы) бежала во Фракию и Великую Грецию. Однако, не располагая флотом, Кир II не имел возможности установить власть над островной Грецией. Только в 522–521 до н.э. персам удалось расправиться с тираном Самоса Поликратом, контролировавшим восточную часть Эгейского моря, и подчинить себе остров. Дарий I (522–486 до н.э.) в начале своего правления покорил колонии греков в Киренаике. В результате его Скифского похода 514 до н.э. власть персов признали греческие города на Боспоре, Геллеспонте и во Фракии, а также Македония. Персидская экспансия привела к длительному военному конфликту греков с державой Ахеменидов.

Открытое военное противостояние греков и персов продолжалось более полувека (500–449 до н.э.) и прошло несколько этапов: Ионийское восстание (500–494 до н.э.), первые походы персов в Грецию (492 и 490 до н.э.), поход Ксеркса (481–479 до н.э.) и кампания в Восточном Средиземноморье (469–449 до н.э.).

В 500 до н.э. греческие города Малой Азии во главе с Милетом и при поддержке Афин и Эретрии восстали против персидского господства (Ионийское восстание); к ним примкнули Крит, Кария и греческие колонии на берегу Пропонтиды. Только в 494 до н.э. после длительной борьбы персам удалось вернуть под свою власть Ионию и Эолиду. В 493 до н.э. они установили контроль над островами восточной части Эгейского моря (Самос, Хиос, Лесбос) и над Боспором и Геллеспонтом.

В 492 до н.э. персы совершил первый поход в Балканскую Грецию, однако их флот потерпел крушение у мыса Афон. В 490 до н.э. персы предприняли новую военную экспедицию: они покорили Киклады и разгромили Эретрию на Эвбее, однако потерпели поражение от афинян на Марафонском поле.

В 481 до н.э. персидский царь Ксеркс (486–465 до н.э.) начал третий поход против греков. Перед грозящей опасностью часть греческих полисов (31) объединила свои сухопутные и морские силы, образовав в Коринфе в 481 до н.э. военный союз во главе со Спартой. В 480 до н.э. Ксеркс вторгся на Балканский п-ов, занял Фессалию, прорвался в Среднюю Грецию и захватил Афины, но после поражения персидского флота у о.Саламин с большей частью своих сил вернулся в Азию. В 479 до н.э., разгромив персов при Платеях, греки окончательно изгнали их из материковой Греции, а после победы при Микале ликвидировали персидское владычество над греческими городами Малой Азии.

В 478 до н.э. Спарта и другие государства Пелопоннеса вышли из антиперсидской лиги; остальные полисы, прежде всего островные и малоазийские, образовали новый военный союз во главе с Афинами – Делосскую симмахию (Первый Афинский морской союз). Опираясь на силы союзников, афиняне в начале 470-х очистили от персов южную Фракию (Эион) и установили контроль над Боспором и Геллеспонтом (Сест, Византий). В 469 до н.э. они разгромили персидскую армию и флот в устье реки Эвримедонт (Памфилия), а в 460 до н.э. осуществили успешную операцию против Кипра – главной базы персидского флота. В 459 до н.э. для поддержки вспыхнувшего в Египте антиперсидского восстания афиняне отправили туда экспедиционный корпус, который, однако, был разгромлен в 455–454 до н.э. В 450 до н.э. они нанесли новый успешный удар по Кипру. В 449 до н.э. был заключен Каллиев мир, по которому держава Ахеменидов признала независимость греческих полисов Малой Азии и отказалась от военного присутствия в Эгейском бассейне.

Отражение карфагенской агрессии. В первой половине V в. до н.э. грекам удалось устранить угрозу не только с востока, но и с запада. В 480 до н.э. тиран Сиракуз Гелон вместе с тираном Акраганта Фероном разгромил огромную армию Карфагена и его союзников в битве при Гимере, остановив карфагенскую экспансию на Сицилии.

Борьба Афинской архе и Пелопоннесского союза в 479–431 до н.э. После изгнания персов из Греции обострились разногласия как между отдельными греческими полисами, так и между союзами государств. Важность военного вклада Афин в борьбу с персами на заключительном этапе греко-персидских войн обусловила возрастание их военно-политической роли в греческом мире. Афиняне возвели новую оборонительную систему вокруг своего города, соединив его с портом Пирей пятикилометровыми Длинными стенами. Они захватили ряд островов Эгейского моря (Скирос и др.), утвердились в устье Стримона, построив там город Амфиполь, на Боспоре и Геллеспонте. Афины стали гегемоном Делосской симмахии, которая постепенно превратилась в Афинскую державу (архе); состав ее постоянно расширялся (208 полисов в середине V в. до н.э.). В 454 до н.э. союзная казна была перенесена в Афины и оказалась под контролем высшего афинского судебного органа – гелиеи, в компетенцию которой перешло и разрешение споров между союзниками. Афины, будучи демократией, проводили политику поддержки демократических режимов внутри союза, нередко насильственно устраняя олигархическое правление (напр., на Самосе в 440 до н.э.). Для обеспечения лояльности союзных полисов Афины практиковали выведение на их земли колоний афинских граждан (клерухий). Ущемление прав союзников привело к восстаниям в ряде полисов и попыткам их выхода из симмахии (Наксос в 469, Фасос в 465, Халкида в 446, Самос в 440, Потидея в 432 до н.э.), которые были сурово подавлены: стены городов срыты, зачинщики казнены, на жителей наложена контрибуция.

Главным противником Афинской архе был Пелопоннесский союз во главе со Спартой, объединявший все государства полуострова, кроме Аргоса и Ахайи, а также часть полисов Средней Греции (Беотия, Фокида и др.); в его состав входили главные торговые конкуренты Афин – Мегара и Коринф. В отличие от Афинского, Пелопоннесский союз не превратился в надгосударственную организацию, в орган власти Спарты над его членами, которые пользовались полной политической и финансовой самостоятельностью и могли свободно выйти из него.

Отношения Афин и Спарты особенно обострились после 464 до н.э., когда спартанцы во время восстания мессенских илотов отказались от военной помощи афинян, которую сами и попросили. В ответ Афины вступили в союз с исконным врагом Спарты – Аргосом и в 460 до н.э. помогли ему разгромить союзные спартанцам Микены. Затем они поддержали Мегару в войне с Коринфом, добились ее выхода из Пелопоннесского союза и разместили в Мегариде свои гарнизоны. В 457 до н.э. дошло до открытого столкновения (Малая Пелопоннесская война 457–446 до н.э.): спартанско-беотийская армия разбила афинское ополчение при Танагре, но вскоре беотийцы потерпели поражение от афинян при Энофитах. Установив контроль над Средней Грецией, афиняне в 456 до н.э. захватили о. Эгину, изгнав ее жителей, своих давних торговых конкурентов, а также крупный пелопоннесский город Трезену. В 451 до н.э. Спарта и Афины заключили пятилетнее перемирие.

Военные действия возобновились в 447 до н.э., когда власть в Беотии при поддержке спартанцев захватила олигархическая партия. На помощь местным демократам афиняне отправили большой отряд, который, однако, был разгромлен при Херонее. В результате от Афинской архе отпал ряд городов в Беотии, Фокиде, Локриде и на Эвбее, а также Мегара. В 446 до н.э. спартанцы вторглись в Аттику и осадили Элевсин, но вскоре отступили; афиняне подавили восстание на Эвбее. В 445 до н.э. истощенные войной стороны заключили тридцатилетний мир, по которому оба союза обязались не вмешиваться в дела друг друга; афиняне освободили захваченные ими пелопоннесские города.

После войны позиции Афин в Средней Греции ослабли – их союзником остались только Платеи. Чтобы компенсировать свои неудачи, они развернули широкую экспансию в Северном Причерноморье и на западе. В 443 до н.э. ими была основана в Бруттии общегреческая колония Фурии, ставшая оплотом их влияния в Великой Греции; вскоре в Афинскую архе вошли города Регий на берегу Мессинского пролива и Леонтины в Сицилии, что осложнило отношения с могущественными Сиракузами. В 437–435 до н.э. афиняне, совершив успешную экспедицию в Понт Эвксинский (Черное море), включили в состав своего союза Синопу, Амис, Аполлонию, Нимфей и, возможно, Истрию и Ольвию. В 435–433 до н.э. они привлекли на свою сторону Керкиру, поддержав ее в конфликте с Эпидамном и его союзником Коринфом; это позволило им установить контроль над основным морским путем из Греции на Сицилию; в результате ухудшилось внешнеполитическое положение Коринфа.

В ответ коринфяне спровоцировали в 432 до н.э. выход из Афинского морского союза своей колонии Потидеи (на п-ове Халкидика); опасаясь отпадения других полисов на севере Эгеиды, афиняне направили против нее карательную экспедицию. В том же году они наложили запрет на ввоз в Аттику товаров из Мегары, незадолго до этого вступившей в Пелопоннесский союз. Под давлением Коринфа и Мегар Спарта объявила войну Афинам.

Пелопоннесская война. Афино-спартанский вооруженный конфликт продолжался с 431 по 404 до н.э. с перерывом в 421–415 до н.э. Первый его этап – Архидамова война (431–421 до н.э.), которая началась неудачным нападением фиванцев, союзников Спарты, на Платеи, и шла с переменным успехом. Спартанцы в течение нескольких лет вторгались в Аттику и опустошали ее, надеясь выманить афинскую армию на равнину, чтобы уничтожить ее в открытом сражении. Афиняне отсиживались за мощными стенами своего города, делая ставку на морские и десантные операции против Пелопоннеса. Несмотря на эпидемию чумы 429 до н.э. и восстание на союзном Лесбосе в 427 до н.э., афинянам удалось к 428 до н.э. установить контроль над западным побережьем Греции; в 425–424 до н.э. они нанесли удар по самой Спарте, захватив мессенский порт Пилос и о. Киферу. В 427–424 до н.э. афинский экспедиционный корпус успешно действовал на Сицилии против Сиракуз. Однако в 424 до н.э. афиняне потерпели поражение от беотийцев при Делии, а в 422 до н.э. – от спартанцев при Амфиполе во Фракии. В 421 до н.э. был заключен Никиев мир, восстановивший довоенное положение; однако спартанцы не вернули Амфиполь, а афиняне удержали за собой Пилос и Киферу.

В 415 до н.э. афиняне организовали морскую экспедицию на Сицилию и осадили Сиракузы, но в 413 до н.э. их флот был разгромлен сиракузцами, а сухопутная армия капитулировала. Воспользовавшись неудачей Афин, Спарта возобновила военные действия, захватив в Аттике городок Декелея – начался второй этап войны (Декелейская война 413–404 до н.э.). Благодаря финансовой помощи Персии, с которой спартанцы вступили в союз в 412 до н.э., они построили собственный флот, что подорвало афинское господство на море и способствовало развалу Афинской архе: в 412–411 до н.э. от нее отложились вся Иония и города Пропонтиды. Олигархический переворот 411 до н.э. еще более ухудшил внешнеполитическое положение Афин. Однако афинский флот выступил в поддержку демократии и сверг власть олигархов; ему также удалось восстановить в 411–410 до н.э. контроль над Боспором и Геллеспонтом. Ресурсы Афин, тем не менее, были на исходе. Хотя в 406 до н.э. афиняне нанесли поражение спартанцам в морском сражении у Аргинусских островов, они не смогли извлечь пользу из своей победы. Летом 405 до н.э. их флот был полностью уничтожен в битве при Эгоспотамах (у побережья Херсонеса Фракийского). Осенью 405 до н.э. Афины были осаждены с моря и суши и через несколько месяцев капитулировали. По мирному договору 404 до н.э. афиняне лишились права иметь флот и обязались вступить в Пелопоннесский союз и разрушить Длинные стены; Афинский морской союз был распущен. В Афинах утвердился олигархический режим «Тридцати тиранов». В Балканской Греции установилась гегемония Спарты, а малоазийские полисы фактически оказались под властью Персии.

Экономика Греции. Греко-персидские войны вызвали перемещение экономических центров из Эолии и Ионии на запад – в Балканскую Грецию, Южную Италию и Сицилию: многие малоазийские города были разрушены или пришли в упадок; конфронтация с Персией привела к закрытию для греков ближневосточных рынков. Война стимулировала развитие кораблестроения, монументального строительства (крепости, стены), оружейного дела и связанных с ним металлургии, металлообработки и кожевенного ремесла. Благодаря военным победам в 479–449 до н.э. Греция получила большое количество пленных, как и материальных ценностей, что способствовало росту товарного производства и использованию в нем рабов. Главным торгово-ремесленным центром к середине V в. до н.э. стали Афины. Сельское хозяйство окончательно приобрело многоотраслевой характер с преобладанием трудоемких интенсивных культур (виноградорство, маслиноводство); ведущая роль в нем принадлежала мелкому производителю; крупных поместий, связанных с рынком, было немного.

Культура V в. до н.э. V в. до н.э. – золотой век греческой культуры. Ведущие позиции в культурной жизни заняли Афины и Сиракузы. Произошел перелом в градостроительстве – утвердился принцип регулярной планировки городов с пересекающимися под прямым углом однотипными улицами и одинаковыми прямоугольными кварталами (Гипподамова система), воплощавший полисный идеал демократической общины равных между собой граждан. По этой модели во второй половине V в. до н.э. были построены или перестроены Пирей, Фурии, Родос. Ордерная система достигла пика своего развития. Дорийский периптер превратился в основной тип здания; грандиозные и пышные ионийские диптеры исчезли. Ушла в прошлое несоразмерность и тяжеловесность архаических архитектурных пропорций: храмы стали менее вытянутыми и более гармоничными. Иногда в одном сооружении объединялись дорийский и ионийский ордера. Около 430 до н.э. возник новый, коринфский, ордер с изящной капителью (верхней частью колонны) из растительных узоров (храм Аполлона в Бассах). Для храмов V в. до н.э. была характерна индивидуальность архитектурных решений, проявлявшаяся в размерах, пропорциях, особенностях деталей. Высшие достижения классического зодчества – храм Зевса в Олимпии, храм Аполлона в Дельфах и новый ансамбль Афинского акрополя (вторая половина V в. до н.э.), включавший Парфенон (храм Афины), Пропилеи (парадный вход на Акрополь), храм Ники Аптерос (Бескрылой) и Эрехтейон (храм Афины и Посейдона).

Иногда в одном сооружении объединялись дорийский и ионийский ордера. Около 430 до н.э. возник новый, коринфский, ордер с изящной капителью (верхней частью колонны) из растительных узоров (храм Аполлона в Бассах). Для храмов V в. до н.э. была характерна индивидуальность архитектурных решений, проявлявшаяся в размерах, пропорциях, особенностях деталей. Высшие достижения классического зодчества – храм Зевса в Олимпии, храм Аполлона в Дельфах и новый ансамбль Афинского акрополя (вторая половина V в. до н.э.), включавший Парфенон (храм Афины), Пропилеи (парадный вход на Акрополь), храм Ники Аптерос (Бескрылой) и Эрехтейон (храм Афины и Посейдона).

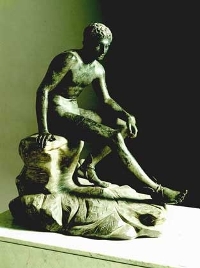

Скульптура V в. до н.э. продолжает ориентироваться на изображение идеального человека – героя, воина-атлета, однако приобретает большую пластическую содержательность: фигура наливается особой внутренней силой, олицетворяя уверенность, достоинство и доблесть. На основе геометрического изучения человеческого тела устанавливается пропорциональное соотношение его частей и разрабатываются универсальные правила построения идеальной фигуры. Преодолевается схематизм и статичность архаической скульптуры, совершенствуется мастерство передачи движения (Дискобол и Афина и Марсий Мирона, Дорифор и Диадумен Поликлета, рельефы Парфенона, Зевс и Афина-Дева Фидия).

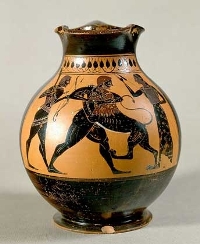

Серьезные изменения произошли и в искусстве вазописи. Живописное изображение перестало быть плоским контурным силуэтом, стелющимся по поверхности. Во второй четверти V в. до н.э. Полигнот открыл новый способ передачи глубины пространства путем размещения фигур на разных уровнях. > В середине V в. до н.э. афинянин Аполлодор изобрел прием светотени; ему приписывают создание первых произведений станковой живописи (на досках). Во второй половине V в. до н.э. утвердился «свободный» стиль вазописи (фигуры в фас, в профиль, в трехчетвертном обороте, объединенные в сложные сцены); однако греческим художникам был еще неизвестен метод перспективного сокращения фигур. Высшим достижением классической живописи стала роспись аттических белых лекифов (небольших сосудов с тонким рисунком на белом фоне), в которой необычайно искусно передавалось эмоциональное состояние героев.

> В середине V в. до н.э. афинянин Аполлодор изобрел прием светотени; ему приписывают создание первых произведений станковой живописи (на досках). Во второй половине V в. до н.э. утвердился «свободный» стиль вазописи (фигуры в фас, в профиль, в трехчетвертном обороте, объединенные в сложные сцены); однако греческим художникам был еще неизвестен метод перспективного сокращения фигур. Высшим достижением классической живописи стала роспись аттических белых лекифов (небольших сосудов с тонким рисунком на белом фоне), в которой необычайно искусно передавалось эмоциональное состояние героев.

V в. до н.э. ознаменовался расцветом греческой литературы, в первую очередь драмы. В творчестве Эсхила (525 – ок. 456 до н.э.), Софокла (ок. 496–406 до н.э.) и Еврипида (ок. 480–406 до н.э.) оформляется классическая трагедия. Составными ее элементами становятся пролог (начало трагедии до первого выступления хора), парод (первое выступление хора), чередование эписодий (диалоги актеров и хора) и стасим (песни хора), эксод (заключительная песнь хора). Постепенно увеличивается число актеров (два у Эсхила, три у Софокла) и падает значение хора: он теряет связь с действием и превращается из главного героя в простого комментатора событий. Мифологические сюжеты все более осовремениваются. Утверждается принцип строгого единства действия: трагедия перестает быть чередой слабо связанных между собой сцен (Эсхил); теперь они сцепляются ведущей темой (Софокл и Еврипид). Происходит изменение в трактовке образов: если эсхиловские персонажи монолитны, свободны от внутренних противоречий, предельно обобщены и героизированы, а поступки их определяются внешними событиями, то Софокл, при всей идеализации персонажей, уже подчеркивает их индивидуальность и делает их характеры главным двигателем сюжета; Еврипид же ставит в фокус трагедии столкновение противоречивых человеческих страстей, внутренний психологический конфликт деидеализированных героев. Классическая комедия обретает свою форму в творчестве Кратина (ум. после 423 до н.э.) и особенно Аристофана (ок. 445 – ок. 385 до н.э.). Заимствованную у трагедии структуру она дополняет агоном (состязание персонажей) и парабасой (обращение хора к публике); число актеров в ней не менее трех, расширен (по сравнению с трагедией) и состав хора. Комедия V в. до н.э. ориентирована исключительно на сатирическую и пародийную трактовку современности (особенно политической жизни), но ее занимают не человеческие поступки, а отвлеченные идеи: это пока еще не комедия интриги, а комедия масок (обобщенных типов).

В области лирической поэзии особую роль приобрела хорическая лирика. Симонид Кеосский (557/566–468 до н.э.), Пиндар (ок. 520 – после 447 до н.э.) и Вакхилид (516–450 или 505–430) работали прежде всего в жанре эпиникии (песнь в честь победителя на состязании). Их полная высокого благородства и торжественной величественности поэзия служила прославлению религии, полисного порядка и полисной морали.

В V в. до н.э. интенсивно развивалась греческая философия. Традиции элейской школы продолжали Зенон (ок. 490 – ок. 430) и Мелисс (вторая половина V в. до н.э.); Зенон своими апориями (неразрешимыми логическими затруднениями) продемонстрировал противоречивость и ограниченность существующих понятий времени, движения и пространства, став основателем субъективной и понятийной диалектики. Материалисты Эмпедокл (ок. 490–430 до н.э.), Анаксагор (ок. 500–428 до н.э.), Левкипп (ок. 500 – ок. 440 до н.э.) и Демокрит (ок. 460–370 до н.э.), следуя элеатам, доказывали материальную природу вселенной, однако, в отличие от них, считали ее вечно подвижной и изменчивой; по их мнению, все явления – результат соединения или разъединения элементов (Эмпедокл), «семян»-гомеомерий (Анаксагор), атомов (Левкипп и Демокрит). «Старшие» софисты – Протагор (ок. 481–411 до н.э.), Горгий (ок. 483–375 до н.э.) – отрицали объективную реальность мира и возможность его познания, настаивали на относительности всех вещей; они внесли значительный вклад в развитие логики и риторики. В основе этического учения Сократа (469–399 до н.э.) лежало рационалистическое понимание нравственности: путь к добродетели – обретение истинного знания, предпосылкой чего является самопознание; сократический метод поиска истины – «диалектика» – по форме состоял из иронии (раскрытие внутренних противоречий в утверждаемом суждении) и майевтики (постановка наводящих вопросов), а по содержанию делился на индукцию (изучение мнений и выбор предпочтительных) и определение (формулирование истины).

В V в. до н.э. произошел решающий перелом в развитии историографии. Геродот (ок. 484–425 до н.э.) своими «Музами» положил начало собственно греческой традиции историописания, обратившись к центральному событию своей эпохи – греко-персидским войнам. При всей зависимости от мифологических способов освоения прошлого он попытался рационализировать повествование и даже ввести в него элементы исторической критики; в отличие от логографов, ему удалось создать не локально-историческое, а универсальное этно-историческое сочинение, осветив историю, быт и нравы не только греков, но и соседних народов. Своей высшей точки греческая историография достигла в творчестве Фукидида (460–396 до н.э.), написавшего историю Пелопонесской войны. Фукидид стал первым историком, порвавшим с историко-мифологической традицией, и родоначальником прагматической истории: критически оценивая свидетельства, он рационалистически трактовал прошлое, опираясь на антропологический и психологический подход (события определяются характерами их главных участников), и пытался обнаружить общие закономерности исторического движения.

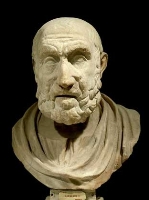

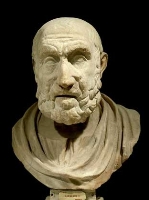

Ко второй половине V в. до н.э. относится рождение научной медицины. Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) отверг религиозно-мистические представления о физическом состоянии человека и предложил рационалистическое его объяснение. Он считал, что здоровье зависит от правильного сочетания в человеческом теле четырех жидкостей – крови, мокроты, желтой и черной желчи; нарушение их равновесия приводит к болезням. Лучший метод лечения – естественный (мобилизация сил организма для выздоровления), поэтому врач должен знать и учитывать индивидуальные особенности каждого пациента.

На главную>>